オウンドメディアにどう集客する?7つの経路を徹底解説

どれだけ良いコンテンツを発信していても、読者に届かなければ意味がありません。

実際、弊社がこれまで50サイト以上のオウンドメディアを支援する中で、

- デザインやコンテンツの質は良いが、アクセスが月に100セッションしかない

- アクセスが集まらないため、問い合わせや売り上げにも全くつながらない

といった課題を持つ企業の相談に乗ることがあります。

このような課題の背景には、集客経路が適切に設計されていないことがあります。

集客経路が設計されてないと、コンテンツがまるで無人島のように孤立した状態になります。

本記事では「オウンドメディアにどうやって人を呼び込み、コンテンツを見てもらうか?」という疑問に対して、まず押さえたい「オウンドメディアの集客フロー」から具体的な「集客方法」までをわかりやすく解説します。

【集客戦略が異なる!】オウンドメディアの2つの集客フロー

オウンドメディアの戦略によって集客方法は異なります。大きく分けると、「認知型」「ファン化型」の2つです。まずは下の図をご覧ください。

商品・サービスを販売するまでの主なステップとして、大ざっぱに分けると「認知(知ってもらう)」、「教育(好きになってもらう)」段階があります。

「認知型オウンドメディアで」は、主に検索エンジン経由で多くのアクセスを集め、知ってもらうことをゴールにします。

一方で「ファン化型オウンドメディア」はSNSや外部媒体を組み合わせ、好きになってもらい、最終的に購買してもらうことをゴールにします。

この2つのうち、どちらのフェーズでオウンドメディアを活用するかによってオウンドメディアの運用方針は大きく変わります。

1.認知型のオウンドメディア(SEO経由の流入を狙う)

「認知型のオウンドメディア」とは、メディアに人を集めて自社の認知を獲得すること(=集客)を目的としたオウンドメディアです。オウンドメディアにおいて、最もメジャーな運用方法であるともいえるでしょう。

この場合、SEOコンテンツなどによる検索流入がメインの集客経路となるため、自社を認知していない見込み客に対しても幅広くアプローチできるメリットがあります。

一方で、ノウハウやお役立ち記事を読む読者はサービスや商品を購入するほどのモチベーションを持ち合わせていないケースも多く、記事を読んだだけでは購入につながらないことも多いです。そのため、メルマガやSNSといった他のチャネルを組み合わせることで、一見の顧客をいかに購入フェーズへ育成できるかがポイントとなります。

2.ファン化型のオウンドメディア(SNS経由の流入を狙う)

「ファン化型のオウンドメディア」とは、別のチャネルで既に認知を得ている段階で、コアなファンを育成すること(=教育)を目的としたオウンドメディアです。SNSやYoutubeなどから集まったアクセスに対して、自社やサービスの魅力を発信することで顧客との繋がりを強化します。

一例として、キリングループの「KIRIN公式note」を覗いてみるとイメージが沸きやすいでしょう。サービスへの思いや社内の価値観、社員の人柄などを届けることで、コアなファンを生み出しています。

このように、ファン化型のオウンドメディアを運用すると、顧客のファン化が進み自社が選ばれやすくなるメリットがあります。一方で、認知型のオウンドメディアほどの検索流入は見込めないので、運用にあたって他の有効なチャネルを持っている必要があります。

そのため、そもそもが有名企業である場合やフォロワーの多いSNSアカウントを所有している場合などを除き、Webマーケティングをゼロから始める段階

での運用方法としては難易度が高いといえます。

「認知型」と「ファン化型」のオウンドメディアの比較

自社のオウンドメディアをどのタイプのオウンドメディアとして運用するのかを明確化した上で、「認知型」「ファン化型」のどちらを目指していくのか検討していくことがポイントです。

両者の違いを以下の図で表しています。

この比較から、企業やブランドの目的やターゲットに応じて、どちらのタイプのオウンドメディア運用を選択するかが決まります。

認知型は広範囲のユーザーへの露出を目指すのに対し、ファン化型は継続的な関係性を築くことを重視します。ゆくゆくは双方を融合したメディアを構築していくことが理想ではありますが、フェーズに応じて適切な選択をしていけると良いでしょう。

オウンドメディアの7つの集客方法

ここからは、オウンドメディアの具体的な集客方法をご紹介します。難易度やコスト、効果を踏まえて運用方針別のおすすめ度も記載しているので、ぜひ自社に合った集客方法を見つけてみてください。

1.SEO(検索エンジン最適化)|認知型メディアの主要チャネル

- 再現性:高

- オウンドメディアとの相性:非常に良い

- 難易度:サイトの評価によって変わる

認知型のオウンドメディアにおいてメインの集客となるのが「SEO」です。検索エンジンの最適化により、情報収集段階の“まだまだ客”はもちろん、狙うキーワードによっては購買検討段階にある“今すぐ客”にまで幅広くリーチできます。

ただし、情報収集を目的に検索エンジンから流入してきた“まだまだ客”の場合、一つの記事を読んだだけで商品を購入してもらえる可能性は低いです。初見でいきなり購入してもらうのはハードルが高いので、メルマガやLINE、SNSなどで接点を持ち、見込み客との関係性を深めることが重要です。

2.SNS|ファン化型メディアの主要チャネル

- 再現性:低

- オウンドメディアとの相性:良い

- 難易度:既にフォロワーがいるか等で大きく変わる

指名検索をしてもらえるほどの有名企業を除き、ほとんどのファン化型のオウンドメディアでは動画を含む「SNS集客」がメインとなるでしょう。SNSは拡散力が高く、一度バズれば多くの層に幅広くリーチできることがメリットです。SNSにすでにフォロワーがいる場合、よりテキスト量の多い情報を知りたいといったニーズが一定数見込めるため、オウンドメディアを教育(=顧客との関係性をより深める)目的に有効活用できます。

SNS集客は他の手法と比べて予算がかかりづらいため、認知型のオウンドメディアにおいても他の集客方法と併用しやすいでしょう。ただし、フォロワーの少ないSNSアカウントで記事をそのまま掲載するだけでは効果が見込めないため、SNSごとに好まれやすいフォーマットに落とし込んで運用する工夫が必要です。

また、予算がかけられる場合はSNS上で渾身の記事を広告で出す方法もあります。

SNS集客に用いる具体的なツールとしては、X(旧Twitter)やfacebook、Instagram、LINEなどがあり、それぞれの特徴は以下にまとめています。(YoutubeやTikTokについては次の項でご紹介します)

| SNSの種類 | ユーザーの年齢層(※) | 特徴 |

|---|---|---|

| X(旧Twitter) | 10代〜30代 | ・テキストでの訴求に適している ・拡散されやすい |

| 20代〜40代 | ・ビジネスで利用しているユーザーが多い | |

| 10代〜30代 | ・写真での訴求に適している ・女性への訴求に強い | |

| LINE | 10代〜50代 | ・幅広い世代に訴求できる ・公式アカウントの場合運用費用がかかる |

3.動画プラットフォーム|活用の仕方次第で化ける

- 再現性:低

- オウンドメディアとの相性:良くない

- 難易度:すでに登録者が多いか等で大きく変わる

YoutubeやTikTokなど、動画プラットフォームを活用して集客する方法もあります。近年では動画プロモーションが活発になり、外注する場合も以前よりコストの負担を抑えられるようになってきました。

動画の活用パターンとしては、「記事と動画の連動」と「ティザー動画・ショート動画の活用」の2つが挙げられます。

記事と動画の連動

記事に口頭で補足したい場合などに動画を作成して、記事内に組み込んで紹介する活用パターンです。上手く運用できれば相乗効果も狙えますが、動画プラットフォームと記事では求められている情報やボリュームが異なるため、それぞれに合ったフォーマットに加工する手間が発生します。

ティザー動画・ショート動画の活用

動画自体をメインのコンテンツとせずに、あくまで記事への誘導を目的に動画を活用するパターンです。長い動画よりも拡散されやすく、多くの視聴者の目に留まりやすい傾向にあります。記事へ遷移がなければ購入経路は途絶えるものの、繰り返し表示されれば認知拡大にも貢献できるでしょう。

4.Web広告|活用するなら「いますぐ客」向けコンテンツで

- 再現性:高い

- オウンドメディアとの相性:どちらでもない

- 難易度:手法によっては変わる

コストをかけられる場合「Web広告」という手段もあります。しかし、オウンドメディアへの集客としてはあまりおすすめではありません。Web広告には様々な種類がありますが、いずれの場合も費用対効果が期待できないためです。

特に情報収集段階の“まだまだ客”に向けたコンテンツを広告に出したとしても、コンバージョンにはほぼ繋がりません。そのため、出稿する場合はコンバージョンに繋がりやすい、比較記事、商品紹介記事がおすすめです。

せっかく費用をかけるならオウンドメディアではなく商品そのものの広告を打つべきですが、どうしてもオウンドメディアの認知を拡大したいという場合には、「リスティング広告」または「リターゲティング広告」が比較的相性が良いでしょう。

5.協業企業・インフルエンサーによる集客|フォロワーをお借りする戦略

- 再現性:中程度

- オウンドメディアとの相性:良い

- 難易度:手法によっては変わる

協業企業やインフルエンサーに依頼をかけて、集客に協力してもらう方法もあります。

例えば、執筆者やインタビュー記事の取材対象者が権威のある有名人だったり、SNSでフォロワーをたくさん抱えていたりする場合、リリースのタイミングで著者に拡散してもらうことでオウンドメディアへの流入を増やせる可能性があります。

また、集客を目的に逆算して、コンテンツ企画の段階で拡散力の高いインフルエンサーを起用するのも一つです。

6.メルマガ|ファン化型オウンドメディアで必須チャネル

- 再現性:高い

- オウンドメディアとの相性:良い

- 難易度:メルマガ作成自体は低い、既存のリスト数によって効果が変わる

自社のメルマガを配信している場合、メルマガにオウンドメディアのコンテンツを盛り込んで配信することができます。メルマガなら定期的に顧客との接点を持てるため、認知型のオウンドメディアのアフターフォロー(育成)としても非常に有効です。

メルマガでは長すぎるテキストを載せると離脱されてしまうため、記事の内容をわかりやすくまとめて簡潔に掲載することがポイントです。また、ファン化型のオウンドメディアへの集客目的に活用する場合は、記事に遷移したくなるようなテキストやタイトル選びが重要となります。

7.記事広告・プレスリリース|指名検索数や被リンク構築に効果的

- 再現性:高い

- オウンドメディアとの相性:中程度

- 難易度:費用さえ払えば掲載は可能

プレスリリースをはじめ、費用をかけて他社メディアで紹介してもらう方法もあります。掲載するメディアによってはコストパフォーマンス良く見込み客にリーチできるケースもあります。

また、独自のリリースを打つことで、被リンクなどの獲得効果が期待できます。

オウンドメディアの集客を増やす2つの運用ポイント

最後に、オウンドメディアの集客を増やす2つの運用ポイントをご紹介します。より効率的に集客を増やす方法を厳選したので、参考にしてみてください。

- 集客チャネルを連動させる

- コンテンツリサイクル

集客チャネルを連動させる

1つ目のポイントは、複数の集客チャネルを連動させることです。本記事では7つの集客方法をご紹介しましたが、この中からベストな1つを選ぶということではなく、様々なチャネルを活用して連動させることにより効率的な集客が見込めます。

チャネルによって訴求内容や手法に向き不向きがあるため、上手く使い分けて相乗効果を目指しましょう。複数のチャネルを用いて自社サービスやオウンドメディアの露出を増やすことで、ユーザーとの継続的な関係の構築や、関係性の強化に繋がります。

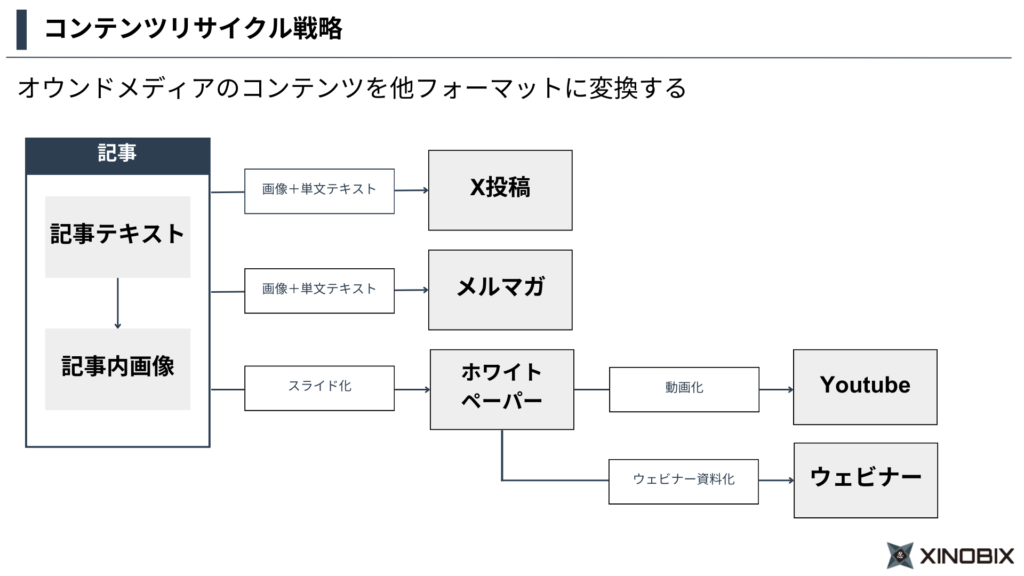

コンテンツリサイクル

2つ目のポイントは、コンテンツリサイクルを意識することです。コンテンツリサイクルとは、記事を作ったら、画像、SNS、ホワイトペーパー、メルマガ、動画など、一つのコンテンツを媒体ごとのフォーマットに落とし込む使い回し戦略のことです。

様々なチャネルを連動させるためには複数の集客方法を併用することになりますが、媒体ごとに1からコンテンツを制作していては手間もコストも膨れ上がってしまいます。

そこで、リリースした記事の内容をSNSにしたり、さらに動画にしたりといったように、一つのコンテンツから各チャネルのフォーマットに転用することで制作コストを削減でき、様々な見込み客のアクセスが取りやすくなります。

最初は各フォーマットへの落とし込み方を考える必要がありますが、何度か実践する中である程度の型が見えるはずなので、慣れればより効率的に運用できるようになるでしょう。

オウンドメディアの集客に悩んでいるなら専門家に頼ってみよう

オウンドメディアへの集客には様々な方法がありますが、より効率的に集客をおこなうためはオウンドメディアの運用方針を再確認することが重要です。自社商品・サービスにおける全体の集客フローを理解した上で、運用方針に合った集客方法を選びましょう。

シノビクスのオウンドメディア支援では、売り上げ・利益に結びつく戦略設計を重視しています。オウンドメディアの集客について専門家からのアドバイスがほしい方は、ぜひXINOBIX(シノビクス)までお問い合わせください。

オウンドメディアの立ち上げ・改善をご検討の方はこちら