BtoBのオウンドメディアを12社の事例で徹底解説(業種・業界・企業規模ごと)

弊社が携わってきたBtoB企業のオウンドメディアでは以下のような事例があり、一定の成功パターンを満たせば、事業を大きく伸ばすことができます。

- 月に数本のコンテンツを作り、受けきれないほどの問い合わせを獲得している、少数精鋭のコンサルティング会社

- ニッチな業界ながら、どのキーワードで検索しても1位か2位に表示され、月間100件以上ものリード獲得型をしているオウンドメディア

- 立ち上げた後、8ヶ月程度で累計数百件のリード獲得に寄与したツールベンダーのオウンドメディア

BtoBでは1件受注すると数百万〜数千万円の売上になることが多く、仮にオウンドメディアに年間1,000万円のコストをかけたとしても、2年間に数件受注できれば採算が取れることもあります。

本記事では、これまで多数のBtoBオウンドメディアのプロジェクトに携わってきたシノビクスが、BtoBのオウンドメディア運用について、企業のフェーズや業界・業種別に解説していきます。

目次

BtoBオウンドメディアを12社の事例で解説!【業界・業種別】

ここでは、オウンドメディアのタイプとして、特徴的が出やすい4タイプに分けて、それぞれのオウンドメディア戦略を解説していきます。

自社に近い企業の事例をぜひ参考にしてみてください。

【BtoBオウンドメディア事例①】少数精鋭のサービス・コンサルティング企業

社員数名〜15名程度の、コンサルティング・サービス系企業のオウンドメディアの考え方です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 業界・業種 | 経営・人事・営業・マーケティングなどのコンサルティング、サービス提供会社 |

| 組織規模 | 社員数1名(代表のみ)~15名程度 |

| 市場フェーズ | 歴史があり既に成り立っている市場の中で生まれた新規カテゴリ |

| 事業フェーズ | サービスが確立されており、LPにもサービス内容が明記されている |

| マーケティング状況 | 既存顧客からの紹介、代表の個人的なつながりから受注に至る |

| マーケティング課題 | 集客が代表や役員に依存しており、 新規顧客との接点を持っている仕組みを作りたい |

| メディアの目的 | 質の高い問い合わせの獲得 |

| 目指すべき型 | パンフレット型 |

| 営業体制 | 営業担当がいないため、代表や役員が自ら営業する |

| 予算 | 100万円〜500万円(社内人件費含む) |

少数精鋭企業のオウンドメディアの特徴

強みになりえること

以前、少数精鋭の企業のコンテンツマーケティングで以下のようなTweetをしたところ、多くの反響をいただきました。

Twitterの背景となったのは、このタイプの企業の強みは「コンテンツ濃度の高さ」にあります。

具体的には、以下のような状態がこの強みを形成しています。

少数精鋭企業のオウンドメディアの強み

- 対応できる受注件数が限られているため、 質の高い問い合わせ獲得に集中できる(量産する必要がない)

- 競合が比較的少ない特定のニッチ分野を取り扱っており、情報発信している競合が少ない

- 代表や役員レベルがコミットできれば、他に出せない質の高いコンテンツを作ることができる

課題になりやすいこと

一方で課題としては以下のものがあります。

少数精鋭企業のオウンドメディアの課題

- 代表や役員が書くことに慣れておらず、せっかくのコンテンツが読まれるフォーマットになっていない

- コンテンツの専門性が高く、任せられる人が他にあまりいない

- 経営陣が日々の業務で忙しすぎてコミットができない

成功のポイント

少数精鋭企業のオウンドメディアの成功のポイント

- 「いますぐ客」に対して「ストック」型のコンテンツを作る

- コンテンツの濃度を上げ、SEOだけでなくSNSや社内チャットでの拡散を狙う

このタイプの企業は、リソースが多くはないため、まずは「パンフレット型」のオウンドメディアを作り、「いますぐ客」に対して「ストック」型のコンテンツを作ることがおすすめです。

リソースに限界がある分、いかにコンテンツ濃度を上げ、SEOのみでなくSNSやダークソーシャル(社内チャットなど)で対象顧客にリーチしていけるかが重要です。

高品質で熱量の高いコンテンツは、Twitterとの相性が良いため、Twitterで画像付きの投稿を積極的にしていきましょう。

Tweet:画像付き投稿の例

事例①unname Knowledge Blog(株式会社unname)

| 企業名 | 株式会社unname |

|---|---|

| オウンドメディア | unname Knowledge Blog |

| 事業内容 | BtoBマーケティング支援 |

| オウンドメディアの型 | パンフレット型(一部ニュース等のフローコンテンツもあり) |

| コンテンツ | BtoBマーケティングノウハウ、ニュース記事 |

| 記事本数・公開頻度 | 約40記事(2023年4月時点)/月3~4本 |

unname Knowledge Blogの特徴

- BtoBマーケティング関係のキーワードで上位表示

- SEOを狙ったノウハウ記事、ニュース記事をバランスよく配信

- 受注につながるリードの獲得に成功

シノビクスが過去にご支援した、BtoBマーケティングの支援を行う株式会社unnameのオウンドメディアです。BtoBマーケティングのコンテンツに特化し、ストック型のノウハウ記事、フロー型のニュース記事をバランスよく配信しています。

unnameがBtoBマーケティング支援サービスをスタートしたばかりの頃は、SEOは一切行っておらず、サービスサイトからの問い合わせもほとんどありませんでした。そこで、まずはBtoBマーケティングに関する特定のキーワードを狙ったコンテンツを作成し、立ち上げ数ヶ月で1位を獲得するコンテンツも生まれました。

結果として、検索上位のページから実際に問い合わせが来て、次々と新規商談、受注につながるようになりました。

検索結果において、競合大手のサービスとも肩を並べられたことで、会社のブランディングにも良い影響が及びました。

詳細は以下の事例をご覧ください。

事例②株式会社Pro-D-use

| 企業名 | 株式会社Pro-D-use |

|---|---|

| オウンドメディア | 経営コンサルコラム |

| 事業内容 | 中小企業向けの経営コンサルティング |

| オウンドメディアの型 | パンフレット型 |

| コンテンツ | 新規事業の立ち上げや経営コンサルティングに特化したSEOコンテンツが中心 |

| 記事本数・公開頻度 | 約100本/週1本程度 |

Pro-D-use 経営コンサルコラムの特徴

- 「新規事業」「経営コンサルティング」分野のキーワードで上位表示し、安定した問い合わせを獲得

- コーポレートサイトの情報が充実しており、問い合わせの質が高い

シノビクスが過去にご支援した、中小企業向けの経営コンサルティングを行う株式会社Pro-D-useのオウンドメディアです。

| キーワード | 順位(2023年5月1日) |

|---|---|

| 新規事業 課題 | 1位 |

| 新規事業 事例 | 1位 |

| 新規事業 立ち上げ | 5位 |

特に新規事業の立ち上げコンサルティングに強みを持ち、新規事業に関するミドルワード〜ロングテールまで網羅的にコンテンツを作成し、上位を獲得しています。

また、コーポレートサイトの情報が非常に濃密で、一度来訪したユーザーを問い合わせに転換するコンテンツ力のあるサイトが特徴です。

事例③日本人事経営研究室株式会社

| 企業名 | 日本人事経営研究室株式会社 |

|---|---|

| オウンドメディア | 日本人事コラム |

| 事業内容 | 人事評価制度構築、運用支援 |

| オウンドメディアの型 | パンフレット型 |

| コンテンツ | 人事評価制度に悩む社長や人事向けのコンテンツ |

| 記事本数・頻度 | 約110記事 |

日本人事経営研究室 日本人事コラムの特徴

- 中小企業の人事制度・経営計画に関するキーワードで上位表示多数

- 書籍や広告など複数チャネルに展開

- 記事ごとに分脈に合ったCTAが設計された、資料ダウンロードへの自然な設計

中小企業向けに人事評価制度の構築、運用コンサルティングを行う日本人事経営研究室株式会社のオウンドメディアです。ウェブサイトだけではなく、書籍の出版を積極的に行っており、アマゾンでも高評価のレビューが多数付いています。

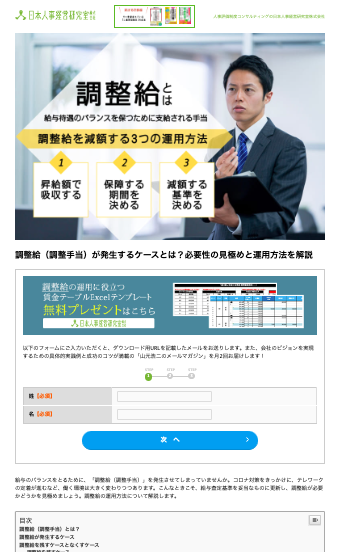

このオウンドメディアの特徴として、記事内のCTAの最適化や、コンテンツのバリエーションが多様であることが挙げられます。

例えば、「調整給」のキーワードで1位 (2023年4月時点)に表示されているコンテンツには、ページのファーストビューに調整給の運用サポートするExcel資料が設置されています。

また、ページごとに文脈に合ったフォーム一体型のCTAが設置されており、ページに訪問した人が、個人情報と引き換えに資料をダウンロードし、日常的に資料を使い、企業を想起させるまでの導線が美しく設計されています。

事例④業務マニュアルTips(ナビゲート有限会社)

| 企業名 | ナビゲート有限会社 |

|---|---|

| オウンドメディア | 業務マニュアルTips |

| 事業内容 | 教材・マニュアル制作事業 |

| オウンドメディアの型 | パンフレット型 |

| コンテンツ | 業務フロー・業務マニュアルの作り方 |

| 記事本数・頻度 | 60記事程度 |

ナビゲート 業務マニュアルTipsの特徴

- 業務マニュアルというニッチなテーマに関して、どこにもない深く掘り下げられたコンテンツが掲載されている

- SEO施策はなされていないが、業務マニアル関連のキーワードで上位に上がっている

- 日々の業務で得られたノウハウや知識を、無理なく発信している

業務マニュアルの作成支援などを行う、ナビゲート有限会社のブログです。コンテンツの公開頻度は高くはありませんが、おそらく創業当初から長期に渡ってコツコツと情報発信をされているものと考えられます。

こちらの事例をTweetしたところ、3,000いいねを超える大きな反響がありました。

注目すべきは、現場で活躍されている社員の方が、業務で得た知識を無理ない範囲で発信していることにあると思います。

このような規模の会社の強みではありますが、少数精鋭がゆえに、少なくとも濃度の高いコンテンツを出し、それが顧客の評判を呼ぶといったプラスに働いているのではないかと考えられます。

【BtoBオウンドメディア事例②】スタートアップのSaaS・人材・コンサル・受託企業

BtoB SaaSを中心とし、資金調達をして短期間で急成長を目指す経営スタイルが特徴的です。すでに上場を果たしている企業も含まれます。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 業界・業種 | 会計、人事労務、法務などのSaaS、SFA、MA、CRM、コンサル、受託開発など |

| 組織規模 | 社員数30-500名 |

| 市場フェーズ | 競合がTVCMやタクシー広告を出し徐々に認知が広がっている |

| 事業フェーズ | シリーズB〜上場後 |

| マーケティング状況 | Facebook広告、展示会、ウェビナーなどは一通りやっている |

| マーケティング課題 | リード数が足りない。オーガニックリードをメインチャネルの一つにしたい。 |

| メディアの目的 | リード獲得の最大化 |

| 目指すべき型 | パンフレット型→雑誌型 |

| 営業体制 | The Model型の営業プロセスが確立され、 獲得したリードに対してインサイドセールスが対応できるキャパシティがある |

| 予算 | 年間300万〜数千万(社内人件費含む) |

スタートアップのオウンドメディアの特徴

強みになりえること

この企業の特徴として、以下の強みがあります。

スタートアップのBtoBオウンドメディアの強み

- 急成長企業という魅力的な成長環境により、デジタルマーケティング経験のある人材の採用力が高い

- 外部人材をうまく活用して、オウンドメディアを速やかに立ち上げられる

- 定量・定性データを元に、PDCAを回していける

課題になりやすいこと

このタイプの企業のオウンドメディア担当者にヒアリングすると、以下が課題になっているケースをよく聞きます。

スタートアップのBtoBオウンドメディアにありがちな課題

- 成長を急ぐあまり、短期間で大量のコンテンツを作ることで、品質が低くなっている

- アクセスが激増し、資料ダウンロードによってリードは集まったが、商談や成約につながらない

- 前任者がコンテンツを大量に作ったものの、成果が思うように出ないまま放置されている

成功のポイント

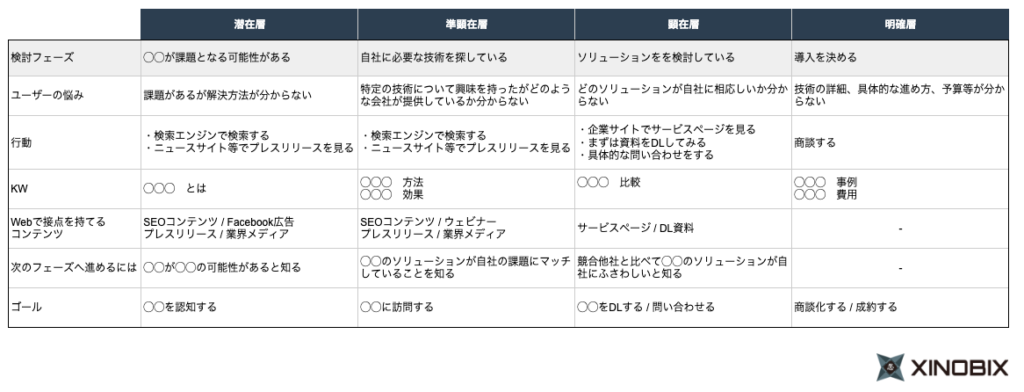

こういったオウンドメディアにおいては、マーケティング全体の戦略の中で、カスタマージャーニーに基づいたオウンドメディアの設計をすることが重要です。

図:カスタマージャーニーの例

具体的には、次のことを検討する必要があります。

スタートアップのBtoBオウンドメディアの成功のポイント

- マーケティング全体のファネルの中で、コンテンツの位置づけを設計する

- ページごと問い合わせ地点を考える(資料請求、ホワイトペーパー、ウェビナー、申し込み等)

このフェーズの企業のオウンドメディアでは、記事の量が非常に多く、記事ごとに最適なCTAが設置されていないことも多いです。

非常に手間のかかる作業ではありますが、記事ごとに細かくCTAをチューニングしていくことで、大きく成果が変わることがあります。

また、アクセスを増やすために、潜在層(まだまだ客)向けのコンテンツに偏りすぎているケースも散見され、顕在層(今すぐ客)を取りこぼしていることがあります。

次に紹介する「株式会社SmartHR」のように、オウンドメディアのコンテンツをマッピングし、どのフェーズのどんなコンテンツが存在しているのかを整理し、自社に必要なコンテンツを明確にしていくとよいでしょう。

事例⑤SmartHR Mag.(株式会社SmartHR)

| 企業名 | 株式会社SmartHR |

|---|---|

| オウンドメディア | SmartHR Mag |

| 事業内容 | SmartHR の企画・開発・運営・販売 |

| オウンドメディアの型 | 雑誌型 |

| コンテンツ | 人事・労務領域における法改正情報、最新のトレンド情報、イベントレポート、専門家 |

| 記事本数・公開頻度 | 1,000記事程度 |

SmartHR Magの特徴

- 2016年5月に開始~約8年で約1,000記事を公開し、累計2,000万人に読まれている

- パーセプションフローモデルの構築により、実際のお客様の認知に基づいた明確な戦略設計がされている

- 社内のマーケターの方々が、noteで積極的に情報発信している

「SmartHR mag.」は、クラウド人事労務ソフト「SmartHR」が運営するオウンドメディアです。

人事・労務領域における法改正情報、最新のトレンド情報、イベントレポート、専門家の見解など、人事・労務に関わるビジネスパーソンや経営者に向けた情報を提供しています。

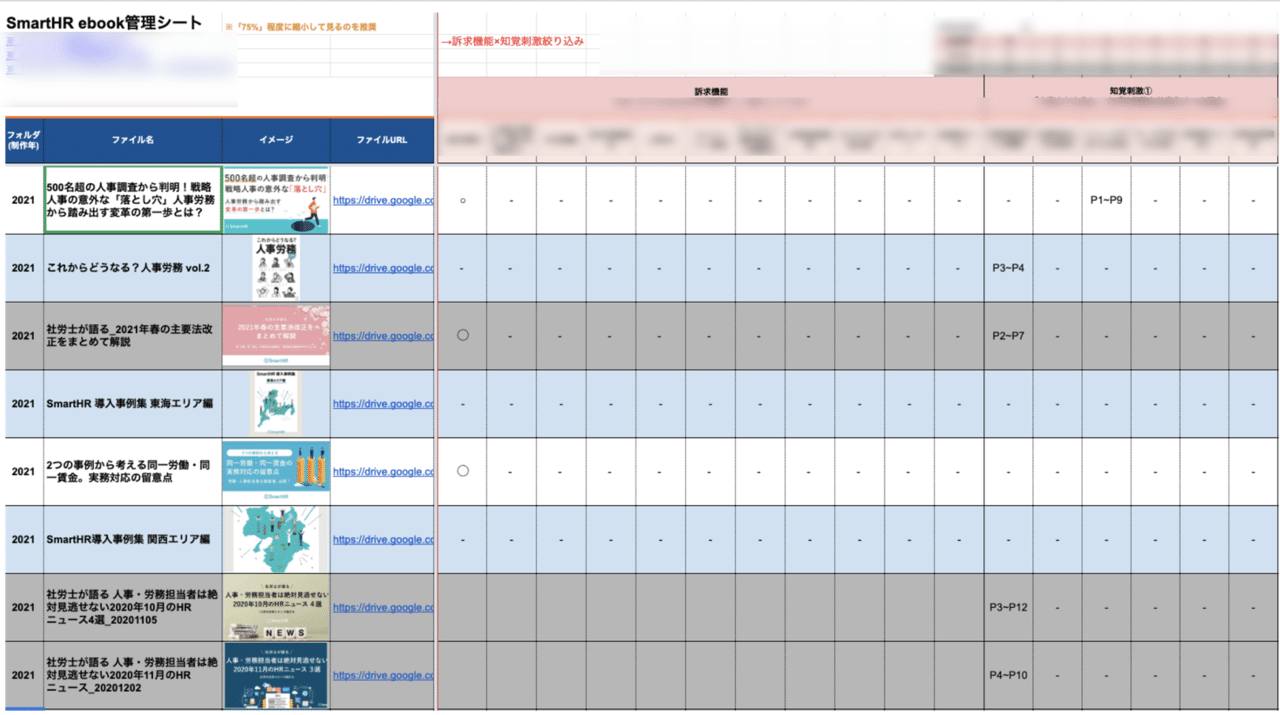

特にBtoBのオウンドメディア運用として注目すべきは、パーセプションフローに基づいた緻密なコンテンツ戦略でしょう。

パーセプションフロー・モデルとは、一連の購買行動プロセスを「自然な認識変化の流れ(パーセプションフロー)」として描き、組織的な協働を可能にするマーケティング活動全体の設計図です。

パーセプションフロー・モデル 設計サービス | FICC

SmartHR 社内のマーケターの方々が更新しているnoteによると、パーセプションフローに基づいたコンテンツが以下のようにマッピングされているとのことです。

引用:「YoY 200%」SmartHRリードジェネレーションデジタルの成長軌跡とこれから|yoshinorisuzuki|note

これによって、

- お客様のフェーズごとに、どのようなコンテンツが必要なのか

- すでにあるコンテンツは 本来の機能を果たしているのか

といったことが可視化され、 ブラックボックス化しやすいオウンドメディアの運営方針が明確化されます。

社内のマーケターの方々の情報発信も積極的に行われているので、一読をおすすめします。

SmartHR マーケティング|株式会社SmartHR|note

事例⑥契約ウォッチ(株式会社LegalOn Technologies)

| 企業名 | 株式会社LegalOn Technologies |

|---|---|

| オウンドメディア | 契約ウォッチ |

| 事業内容 | AI契約審査プラットフォーム「LegalForce」の提供 |

| オウンドメディアの型 | 雑誌型 |

| コンテンツ | 契約書に関する用語解説・最新情報 |

| 記事本数・公開頻度 | 随時更新 |

契約ウォッチの特徴

- 社内の弁護士資格者が企画段階から入り、執筆・校閲がなされている

- 法改正が一目でわかる「法改正カレンダー」が更新されている

- オウンドメディア内に「動画学習」ができるページを設けている

「契約Watch」は、総務・法務部門の担当者に向けた、契約書に関する最新情報をアップデートするためのオウンドメディアです。

特徴として、法改正が一目でわかる法改正カレンダーの提供、検索しやすい情報分類システム、オリジナルキャラクターによる図や具体例を用いた分かりやすい解説が挙げられます。

SEO観点では「約款」「nda」などのビッグワードでも、契約書や法改正に関するキーワードで、軒並み1位に表示されています。(2023年4月時点)

コンテンツの制作は、以下のように社内の弁護士と綿密に連携しながら行っているようです。

弁護士に企画段階から入っていただくとともに、記事の執筆も弁護士にお願いしています。また、ダブルチェックも兼ねて、執筆した方とは別の弁護士に校閲に入っていただくことで、信頼度の高い、正確なコンテンツの提供を実現しています。

引用:https://markezine.jp/article/detail/39742?p=2

また、海外で積極的に取り入れられている、無料の動画講座を用意しており、会員登録することで法務の知識を学ぶことができます。

コンテンツの制作体制や、メディアのUI、動画講座への投資など、リソースは非常にかかりますが次世代のオウンドメディアとして参考になることが非常に多いと感じます。

事例⑦HubSpot 日本語ブログ(HubSpot Japan株式会社)

| 企業名 | HubSpot Japan株式会社 |

|---|---|

| オウンドメディア | HubSpot 日本語ブログ |

| 事業内容 | インバウンドマーケティング/営業/カスタマーサービスソフトウェア提供 |

| オウンドメディアの型 | 雑誌型 |

| コンテンツ | マーケティングやセールスに関するノウハウ/海外トレンド |

| 記事本数・公開頻度 | 1000記事以上/月に30〜40本 |

HubSpot 日本語ブログの特徴

- あえてリード創出をメインの目的にしていないインバウンドの思想

- 社内外のメンバーを入れた約50名体制

- SEOを意識したトピッククラスターモデルに基づく戦略

「HubSpot 日本語ブログ」は、マーケティングやセールスに関わる方に向けて、コンテンツを発信しているオウンドメディアです。

注目すべきはコンテンツマーケティングに対する「インバウンド」の思想です。

ブログ経由のリード創出のみでROI(投資対効果)は判断していません。ブログのコンテンツは、直近の新規売上だけではなく、認知拡大やHubSpotファンの創出、既存顧客とのエンゲージメント向上にも広く影響するからです。

https://sairu.co.jp/method/5316/

(中略)

もちろんKPI関連の数値は日々チェックしていますが、あくまでブログは「ビジネス成長に携わる人たちへ課題解決のヒントになるようなTIPSを提供することに徹する」と決めています。短期的な採算は度外視している、とも言えますね。

多くのBtoB企業がリード創出を目的にオウンドメディアを運営する中、HubSpotはリード創出をメインの目的には置いていません。これにより、ブログが自然なブランド接点となり、読者が抱く「資料ダウンロードの強要」や「メルマガ登録への過剰な導線」の印象を払拭しています。

それでも、2019年7月~2021年4月における「HubSpot 日本語ブログ」のオーガニック流入(トラフィック)とリード数を見ていると2020年1月から1年間にわたって、検索流入は2倍、オウンドメディアを通じたリードの数は3倍になっています。

引用:HubSpotブログ編集長に聞く、BtoBのオウンドメディアで追うべきKPIとトピック選定3つの条件

【BtoBオウンドメディア事例③】中堅の非IT業界(建設・製造・物流など)

コロナによって新規営業がデジタル化されたことにより、これまでオフラインの取引が中心だった業界でも、デジタルマーケティングに投資をする企業が増えています。

「これから、ITに投資をしていくぞ!」という社長や幹部の号令をもとに、デジタルマーケティングのプロジェクトが始まるケースが多いのではないでしょうか。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 業界・業種 | 製造・建設・物流・医療機器 |

| 組織規模 | 30人〜1,000人 |

| 市場フェーズ | 既に成熟しており、業界特有の商慣習が根付いているが、コロナをきっかけに、デジタル化が徐々に進んでいる |

| 事業フェーズ | 成熟期、次の事業への方針転換 |

| マーケティング状況 | 既存取引先からの紹介、展示会、大企業からの発注等が中心で、 これまでデジタルマーケティングへの投資は積極的に行っていない。 |

| マーケティング課題 | 進め方がわからない/関係者への説明が大変/自己流でやっているが、成果が出ていない |

| 目指すべき型 | パンフレット型 |

| メディアの目的 | 新規問い合わせの獲得(電話、問い合わせ、資料請求) |

| 営業体制 | 問い合わせ後に営業担当が電話・メールでフォロー |

| 予算 | 100万〜1000万(社内人件費含む) |

中堅の非IT業界のオウンドメディアの特徴

強みになりえること

このタイプの企業の強みとしては、以下があります。

中堅の非IT業界のオウンドメディアの特徴

- 長年にわたり積み上げてきた取引実績や信頼により、実績を前面に出したマーケティング活動ができる

- 組織に蓄積されている長年の経験やノウハウにより高品質なコンテンツが制作できる

- 業界によってはオウンドメディアに投資している競合が少なく、検索エンジンでの上位表示が容易なことがある

課題になりやすいこと

一方で、以下の課題に直面することがあります。

中堅の非IT業界のオウンドメディアの課題

- デジタルマーケティングを推進する上で、他部署の理解を得づらい

- ベテラン社員ほど、自社がこれまで培ってきたノウハウを表に出したくないという思いが強く、途中でストップの圧力がかかる

特に製造業においては、情報を開示することで競合に模倣品を作られてしまう恐れがあるため、情報発信に懸念を示す企業が比較的多いように感じます。

また、他部署やベテラン社員を巻き込んだコンテンツ制作をしようと思っても、理解を得られずにアポイントの調整が難航するといったことがあります。

成功のポイント

このようなケースでは、泥臭く、社内の人間関係を一つずつ築き上げ、オウンドメディアをやることのメリットや実績を伝え続けることが重要です。

また、経営トップがデジタルマーケティングへのコミットメントを示し、各担当者へ呼びかけることが理想です。

事例⑧ばね探訪(東海バネ工業)

| 企業名 | 東海バネ工業 |

|---|---|

| オウンドメディア | 企業サイト/ばね探訪 |

| 事業内容 | フルオーダーメイドの金属ばね製造 |

| オウンドメディアの型 | 雑誌型 |

| コンテンツ | バネの特徴や種類など製品情報/取材記事 |

| 記事本数・公開頻度 | 100記事以上 |

ばね探訪の特徴

- バネの特徴や種類に関する辞書的なコンテンツと、ものづくりの思いを伝えるブランディングコンテンツを発信している

- 「sk5m」「板ばね」など、ばねの発注を検討する人が検索するであろうキーワードで検索上位を獲得している

- 年間で新規取引顧客数が100社を超える

東海バネ工業のオウンドメディアはバネ製品に関する情報や技術データを提供すると同時に、取材記事を通じて顧客とのエモーショナルな接点を持っています。

同社のビジネスモデルは完全受注生産であり、カタログが存在しないため、ウェブサイト上で基本知識からビジネスモデルまで把握できるようの情報を公開しています。それによって、「sk5m」「板ばね」などバネの発注を検討する人が検索するキーワードで上位表示ができています。

さらに、「ばね探訪」というオウンドメディアを活用して、モノづくりに対する姿勢が同社と近い顧客を取材し、仕事に対する考え方や社員の思いを記事に紹介しています。

運営体制は社員2名と外部スタッフのライター・カメラマンの4名体制でコンテンツが更新されています。

事例⑨おしえてJSS(日本サポートシステム株式会社)

| 企業名 | 日本サポートシステム株式会社 |

|---|---|

| オウンドメディア | おしえてJSS |

| 事業内容 | FA装置開発・事前検証 |

| オウンドメディアの型 | 雑誌型 |

| コンテンツ | FA(Factory Automation)に関するノウハウや製品比較 |

| 記事本数・公開頻度 | 400記事程度 |

おしえてJSSの特徴

- 専門的なテーマでありながら、400記事近いコンテンツが公開されている

- 「生産設備立ち上げマニュアル」など、10種類以上のダウンロード資料が設置されているト

- 「イメージセンサ」などのビックワードを始め、「plc 比較」などコンバージョン近いキーワードで網羅的にコンテンツを作っている

日本サポートシステム株式会社のオウンドメディア「おしえてJSS」は、FA(Factory Automation)をメインテーマとしたコンテンツを発信しています。専門的なテーマでありながら、400記事近いコンテンツが存在しています。

また、「生産設備立ち上げマニュアル」など10種類以上のダウンロード資料が提供されており、ユーザーに役立つ情報を提供しています。これにより、資料請求数も一定の数に達していると考えられます。

さらに、「イメージセンサ」や「plc 比較」などコンバージョンに近いキーワードで「今すぐ客」から「まだまだ客」網羅的にコンテンツを展開しています。

事例⑩物流ジャーナル(吉南株式会社)

| 企業名 | 吉南株式会社 |

|---|---|

| オウンドメディア | 物流ジャーナル |

| 事業内容 | 倉庫業/生産請負業等 |

| オウンドメディアの型 | パンフレット型 |

| コンテンツ | 倉庫や物流アウトソーシングに関するノウハウ |

| 記事本数・公開頻度 | 100記事程度 |

物流ジャーナルの特徴

- 社員がプロフィールを開示して業務の一環で記事を執筆している

- 「保税倉庫」「倉庫 建設費」などの物流系のキーワードで上位表示

- 代表がIT分野での起業経験がある

吉南株式会社のオウンドメディア「物流ジャーナル」は、物流業界に関する情報を提供しているメディアです。

特徴として、社員がプロフィールを開示して業務の一環で(おそらく)記事を執筆しています。

さらに、「保税倉庫」「倉庫 建設費」など、物流系のキーワードで上位表示ができており、山口県の会社ながら全国の読者を獲得できていると言えます。

物流企業で、社員自らが名前を出してコンテンツを発信する会社は数多くありませんが、代表自身がIT分野での企業を経験したことにより、全社的に情報発信がよしとされる文化になっていると考えられます。

【BtoBオウンドメディア事例④】社員5000人以上の大手企業

いわゆる業界大手企業のオウンドメディアの考え方です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 業界・業種 | 製造/通信/人材など幅広い業界 |

| 組織規模 | 社員数5000人以上 |

| 市場フェーズ | 大小様々な事業があり、事業によって異なる |

| 事業フェーズ | 事業によって大幅に異なる |

| マーケティング状況 | 各事業部によって独立して行われている。 特定の事業部のマーケティング責任者が、自部署のマーケティングを行うケースが多い。 |

| マーケティング課題 | 自部署が携わる商材の認知拡大、新規顧客獲得、既存客との関係性づくり |

| 目指すべき型 | パンフレット型→雑誌型 |

| メディアの目的 | 商材の認知向上/見込み客の獲得/商談化 |

| 営業体制 | 問い合わせ後に営業担当が電話・メールでフォロー |

| 予算 | 500万〜数千万(社内人件費含む) |

大手企業のオウンドメディアの特徴

強みになりえること

この企業の強みは以下のようなものです。

大手企業のオウンドメディアの強み

- SEOの観点では非常に強力なドメインであり、一定品質のコンテンツを一定量作り切ることができれば、大きく集客を増やせる可能性が高い

- 社内で専任(に近い)担当者をアサインし、オウンドメディア運用を長期的に内製化できる可能性がある

特に「①特定キーワードのSEOで勝てる可能性があるか」でも述べたように、ドメインが非常に強力であるため、その業界においてはどんなコンテンツを作ってもSEOで上がる可能性があります。(その市場にマッチしていない、サイトに問題がある場合を除く)

また、社内で専任に近い担当者をアサインできれば、社内の事例を踏まえたオリジナリティの高いコンテンツを作ることもでき、長期的に運用を内製化できる可能性もあります。

課題になりやすいこと

一方で課題としては以下のようなものがあります。

大手企業のオウンドメディアの課題

- コンテンツを公開するまでの社内確認に時間がかかり、スケールしにくい

- オウンドメディアでプロモーションする対象の商材が多くあるため、リソースが分散し、成果が中途半端になりがち

- オウンドメディアの運用が初めての場合、社内の承認を得るためのハードルが高く、企画〜リリースまでに多大な時間を要する

BtoB企業の場合、顧客の要望に応じて商品ラインナップが非常に細かく細分化されているケースがあります。

例えば同じ企業の中に「OA機器リース販売」「セキュリティソリューション」があった際、それぞれの顧客を獲得するためのコンテンツは全く異なり、サイトの構造も見直す必要があります。

また、コンテンツ制作においては、社内チェックに時間を要するため、企画〜公開までに6ヶ月かかることもあります。そのため、公開までのリードタイムを短縮しつつも、公開本数を担保するなどの工夫が必要になります。

成功のポイント

大手企業の成功のポイント

- 社内の関係者にオウンドメディアの目的や成果、求める協力をしっかりと説明する

- オウンドメディアの目的を明確にした上で、獲得したい顧客像を絞り込んだ上で取り組む

- 小さな成果を関係者にできる限り共有し、プロジェクトが前進していることを伝え続ける

特に大手企業でオウンドメディアに取り組む際、関係者の知識の差が大きくなりやすいです。

そのため、

- 「SEOとは何か?なぜ長文を書かないといけないのか?」

- 「なぜ自社のPRばかりでなく、顧客に役立つコンテンツを作る必要があるのか?」

など、関係者の一つ一つの「なぜ」にしっかりと答えることが重要です。

立ち上げの壁をクリアし、成果が出始めると社内理解も得られやすくなるので、立ち上げのフェーズは最も踏ん張りどころです。

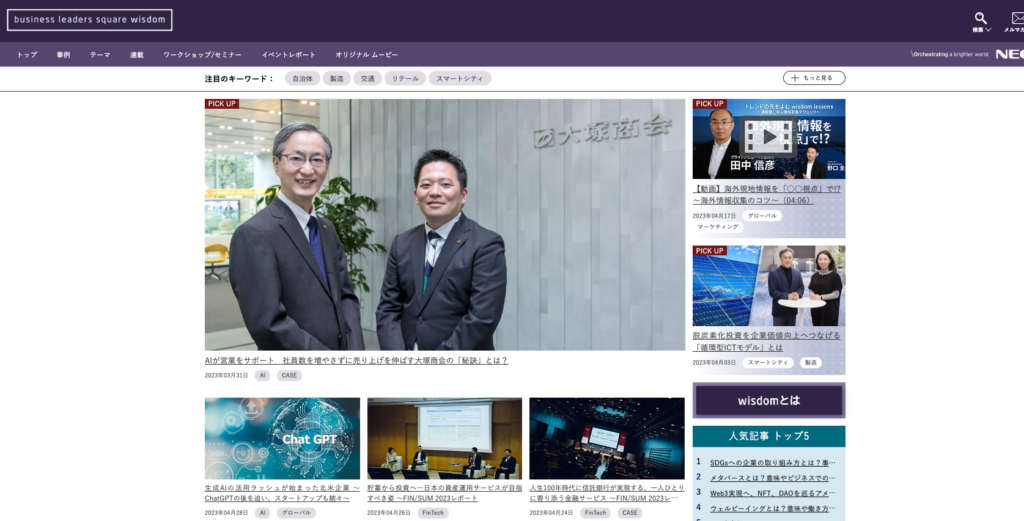

事例⑪wisdom(NEC)

| 企業名 | NEC(日本電気株式会社) |

|---|---|

| オウンドメディア | wisdom |

| 事業内容 | システム・インテグレーション/サポート(保守) アウトソーシング/クラウドサービス/システム機器 |

| オウンドメディアの型 | 雑誌型 |

| コンテンツ | ビジネストレンド/テクノロジー/イベントレポート |

| 記事本数・公開頻度 | 1000記事程度/月間10~20本 |

wisdomの特徴

- 84万人の会員の中で、既存会員を主な対象としてコンテンツを作成

- 2004年から運営されており、国内外の最先端のビジネストレンドやテクノロジーの情報を発信

- 自社の社員が企画したコンテンツを、外部のライターに依頼する体制

NECのオウンドメディア「Wisdom」は、2004年から運営されている国内外のビジネストレンドやテクノロジーの情報を発信する老舗メディアです。

2022年時点で約84万人の会員がいる「Wisdom」では、自社の顧客ペルソナにあった人をターゲットに、コンテンツを作成しています。母数がある程度揃ったことから、既存の会員をターゲットにした編集方針が取られています。(参照:オウンドメディアだからできることを探求する。NEC「wisdom」の未来)

また、「Wisdom」では、自社の社員が企画したコンテンツを「コンテンツ企画シート」に記入してもらい、記事の対象や目的、お客様にとってどういう課題や解決に役立つかを明記した上で、外部ライターに発注するという運用になっているようです。

ここまでの顧客基盤を持ち、安定した情報発信をできている企業は少なく、いきなりWisdomのようなメディアを目指すには無理があるでしょう。

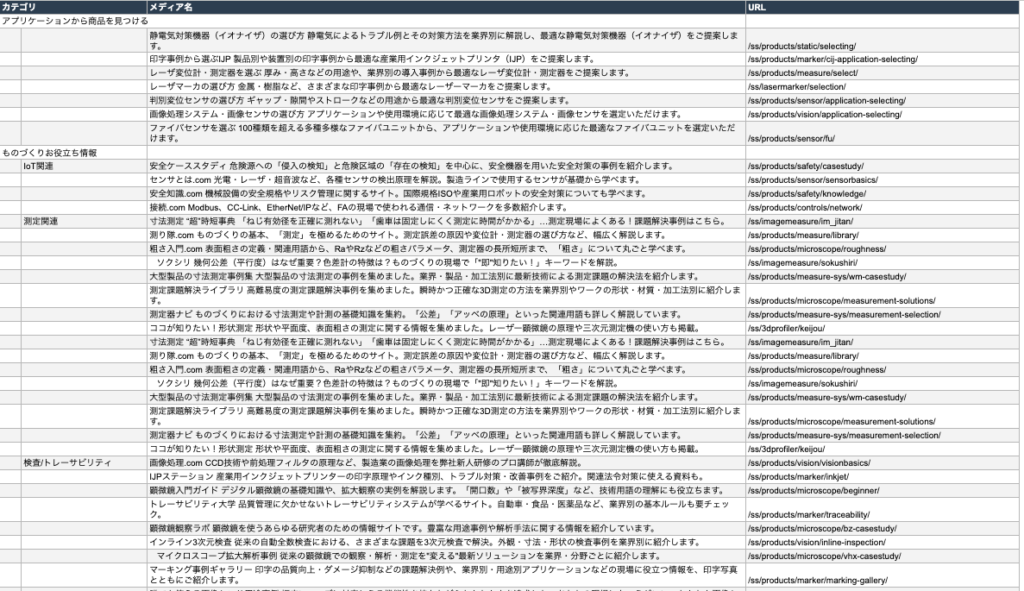

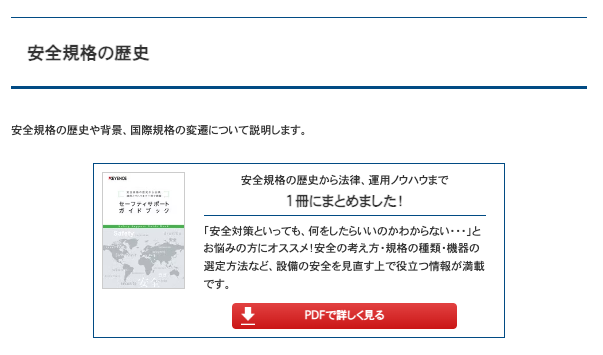

事例⑫キーエンス

| 企業名 | 株式会社キーエンス |

|---|---|

| オウンドメディア | センサとは.com/安全知識.comなど各製品ごとに存在 |

| 事業内容 | センサ、測定器、画像処理機器、制御・計測機器、研究・開発用 解析機器、ビジネス情報機器 |

| コンテンツ | 製品の周辺知識 |

| オウンドメディアの型 | パンフレット型 |

| 記事本数・公開頻度 | オウンドメディア数80サイト程度 |

キーエンスのオウンドメディア群の特徴

- 製品ごとに特化した「パンフレット型」のメディアが合計で80サイト近くも開設されている

- 製品サイトで獲得しきれない疑問を、オウンドメディアで拾える仕組みになっている

- 全ページのファーストビューに、解説資料のダウンロードあり

BtoBマーケティングのお手本として有名な、キーエンスのオウンドメディアです。

特徴としては、製品「パンフレット型」のオウンドメディアが存在しており、製品サイトだけでは解決できない疑問を解消できるコンテンツが存在します。

キーエンスのオウンドメディアを一覧化すると、これほどの量になることに圧倒されます。

例として、生産工程などで発生した静電気を取り除く「イオナイザ」に関するオウンドメディア「静電気ドクター」を見てみましょう。

図:静電気ドクター(オウンドメディア)のキーワード戦略

| キーワード | 検索数 | 順位 | カテゴリ | ヒットページ |

|---|---|---|---|---|

| イオナイザ | 590 | 1位 | 商品ページ | /products/static/ |

| イオナイザーとは | 720 | 2位 | 静電気ドクター | /products/static/static-electricity/step/ionizer.jsp |

| イオナイザー 使い方 | 50 | 2位 | 静電気ドクター | /products/static/static-electricity/ionizer/point.jsp |

| イオナイザー 原理 | 590 | 1位 | 静電気ドクター | /products/static/static-electricity/step/ionizer.jsp |

キーエンスのオウンドメディア戦略としては、商品に関連する疑問にはメディアで答える形になっています。

また、ほぼ全ての記事にPDFのダウンロード資料が設置されており、ここで訪問した見込み客の個人情報を獲得しています。

BtoBオウンドメディアの立ち上げ、コンテンツ作成ならシノビクスへ

オウンドメディア立ち上げ、運用についてこのようなことでお悩みではありません?

- オウンドメディアを立ち上げたいけど、何から始めたらいいか分からない

- 適切なKPI設定、費用対効果の算定方法が分からない

- ライターやデザイナーなどコンテンツ制作のための適切なチーム編成が分からない

- 記事を量産しているけど、コンバージョンや売上につながっていない

シノビクスでは、社員数名規模の企業から、東証プライム上場企業に至るまで、数々のBtoB企業のオウンドメディアを支援し、結果を出してきました。

- 月に数本のコンテンツを作り、継続的に受注につながる問い合わせを獲得している、少数精鋭のコンサルティング会社

- ニッチな業界ながら、どのキーワードで検索しても1位か2位に表示され、月間100~200件以上ものリード獲得型をしているオウンドメディア

- 立ち上げた後、8ヶ月程度で累計数百件のリード獲得に寄与したツールベンダーのオウンドメディア

といった事例を中心に、これまで50サイト以上のオウンドメディアの支援を行ってきたシノビクスが、BtoB企業特有のオウンドメディアの課題を解決します。

まずは、サービスの詳細をご覧ください。